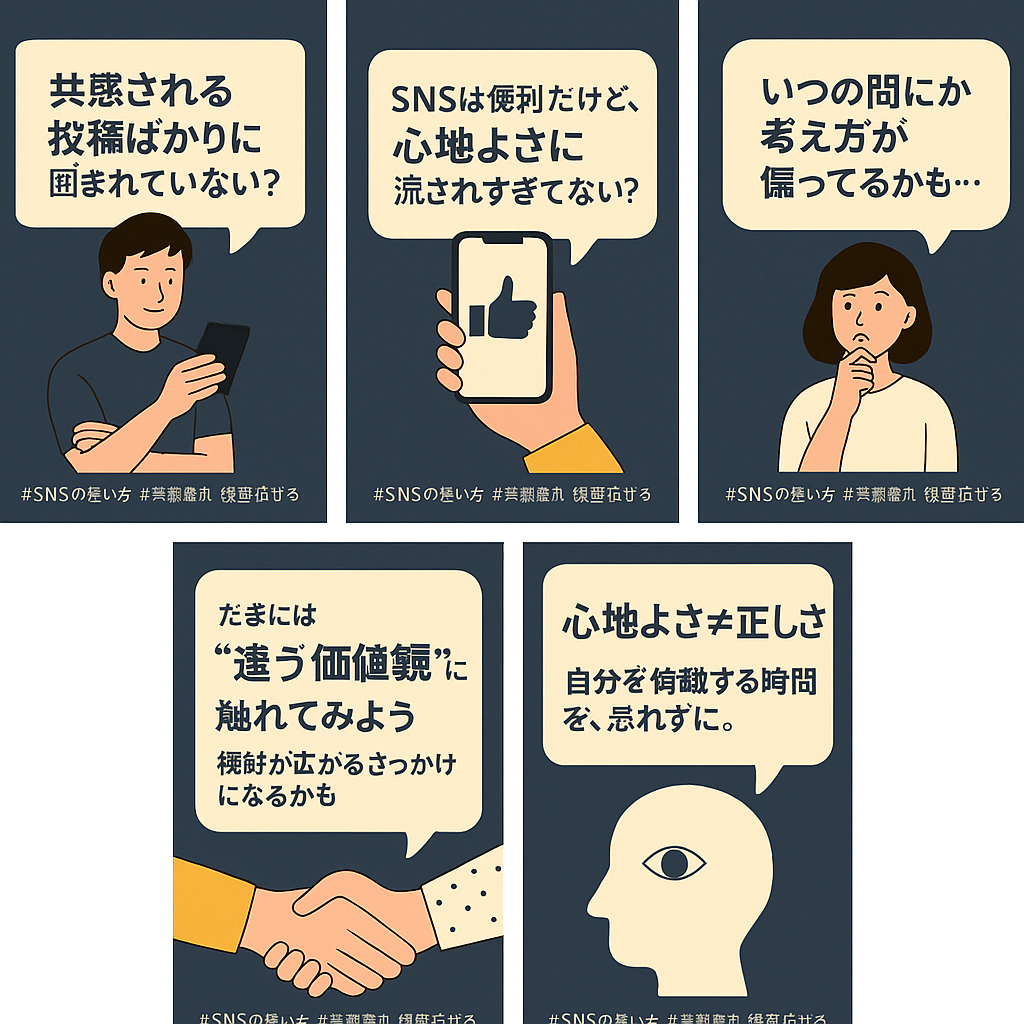

〜自分を俯瞰する視点を持つということ〜

最近、SNSは情報収集や娯楽のツールとしてだけでなく、自分の考え方や価値観に大きな影響を与える存在になってきています。

特に30代になった今、ふと感じるのが、SNSが作り出す“心地よさ”の裏側にある「怖さ」です。

共感のアルゴリズムがつくる“心地よさ”

SNSを開くと、自分が興味を持っている分野の投稿や、自分と似た考えの人の動画が次々と流れてきます。これは一見便利で、ストレスも少なく、まさに“快適な空間”です。

しかし、これは「自分が見たいものしか見なくなる」環境であり、「自分と違う価値観を遮断してしまう」環境でもあります。

例えば、ある考え方に対して共感が集まる投稿ばかりを見ていると、自分も「これが正しいんだ」と思い込むようになり、いつの間にかその価値観が“自分の基準”になってしまいます。

いつのまにか偏っていく思考

この“共感の繰り返し”は、思考の幅を狭める原因にもなります。

共感が得られるコンテンツばかりを追いかけていると、自分の考えに合わない意見や、価値観の異なる人の話を受け入れにくくなってしまいます。

そして気づいた時には、物事を多角的に見られなくなり、周囲との対話の中でストレスを感じるようになることも…。

若い頃には気づけなかったこと

20代の頃は、とにかく新しい情報に触れたり、共感を得られる投稿に救われたりすることも多かったと思います。SNSは手軽な学びの場であり、時には心の拠り所にもなります。

でも30代になって、少しずつ“情報を受け取る自分の姿勢”が大切だと感じるようになりました。

情報の質よりも、それをどう受け取り、自分の行動や考えに活かすか――この視点を持てるようになってくるのも、年齢を重ねたからこそかもしれません。

自分を俯瞰して見る力を育てよう

大切なのは、自分が今どういう情報に囲まれていて、何に共感していて、何を排除してしまっているのかを客観的に見つめること。

たとえば、あえて自分と真逆の価値観を持った人の話を聞いてみる。普段読まない本や記事に触れてみる。そんな「視野を広げる行動」が、自分の成長につながるヒントになります。

そして何よりも、「心地よさ=正しさ」ではないという視点を持っておくことが大切です。

まとめ:情報に流されず、自分で考える習慣を

SNSは便利なツールです。でも、その便利さの中にある“思考停止”の落とし穴に気づいているかどうかで、これからの人生の見え方が変わってくると思います。

共感に偏らず、自分を俯瞰し、広い視点を持つ。

その姿勢が、より豊かな人生や仕事の選択につながるのではないでしょうか。

コメント